こんにちは、キングスマンです。

今日は、肩書きで盛らずにいまの自分のまま走り出し、学びを投資として回収し、やがて教える側へ半歩まわっていく。そのうえで、手軽に始めたSNSを「長く回る事業」に格上げするまでを一気通貫でまとめます。順番はこうです——いまの自分を許可する → 学びを投資化 → 半歩教える → SNSを事業に昇格。この順序を守ると、速度も手触りも変わります。

1|スタート地点を整える——“何者でもない自分”を許可する

「もっと立派になってから」「結果が出てから」と足踏みしていた時期、僕は心がすり減りました。何者でもないままでいいと許可した瞬間、無理な鎧が落ちて、自然体の力が流れ始めた。

“何者でもない”は欠落ではなく余白です。他人が決めた枠から自由で、試す余地が広い。まずは等身大のまま一歩踏み出し、その足跡を履歴として残す。履歴は自尊心の証拠になり、次の一歩の燃料になります。

2|学びは「支出」ではなく投資(守破離で回収する)

教材や講座にお金が出ていくのは事実。でも、回収設計があれば支出は投資に変わります。鍵は日本の古い学びのフレーム守破離。最初に守で型どおりやる。次に破で自分流を混ぜ、最後に離で独自の型に昇華する。

ここでおすすめなのが学びの損益計算です。購入前に「この教材の“守”で何時間短縮できるか」「“破”で何を足せるか」「“離”で何を売れる形にするか」をメモしておく。学びを時短・質向上・販売可能性の三軸で評価し、回収の仮説を先に置くと、受講態度が変わります。買って終わりではなく、回収の段取りから始めるわけです。

3|仕入れがない店は売れない——情報も同じ

八百屋は仕入れがあるから棚が埋まる。情報も同じです。完璧なオリジナリティに固執すると、いつまでも店が開けません。拾ってきて小さく試す。十分です。体感では10回に1回は跳ねる。

重要なのは、仕入れを在庫化しないこと。読書メモをテンプレに、気づきをチェックリストに、検証結果を事例カードにする。情報を工程に変換しておけば、次に同じ課題に出会った誰かへ、即座に価値提供できます。

4|持続的に稼ぐための分岐点——学ぶ側から“半歩”教える側へ

ずっと学ぶ側でいると、教材ジプシーになりがちです。半歩先を言語化して渡すだけで、立場は変わります。ゼロからの大発明はいらない。自分が昨日できなかったことを、明日の誰かに渡す。

最初は小さなレクチャーパックからで良い。30分で一つの問題を解決する資料、60分で再現できる手順、90分のQ&A。繰り返すうちにパックは製品になり、やがて体系になります。体系は再現可能性を生み、あなたの時間を守ります。

5|オンラインサロンは「終わり」ではなく安定期

派手なブームは過ぎましたが、運営に残っている人たちは地味な改善で安定させています。見栄えより運営性。継続率を上げるのは、毎週の小さな成果の提出とフィードバック導線です。もし始めるなら、「マス向けの派手さ × 運営性」が両立するテーマと動線を選ぶ。空気のように期限が流れ、出荷物が履歴化されると、コミュニティは“続く場”になります。

6|手軽なSNSを“事業”に昇格する設計図

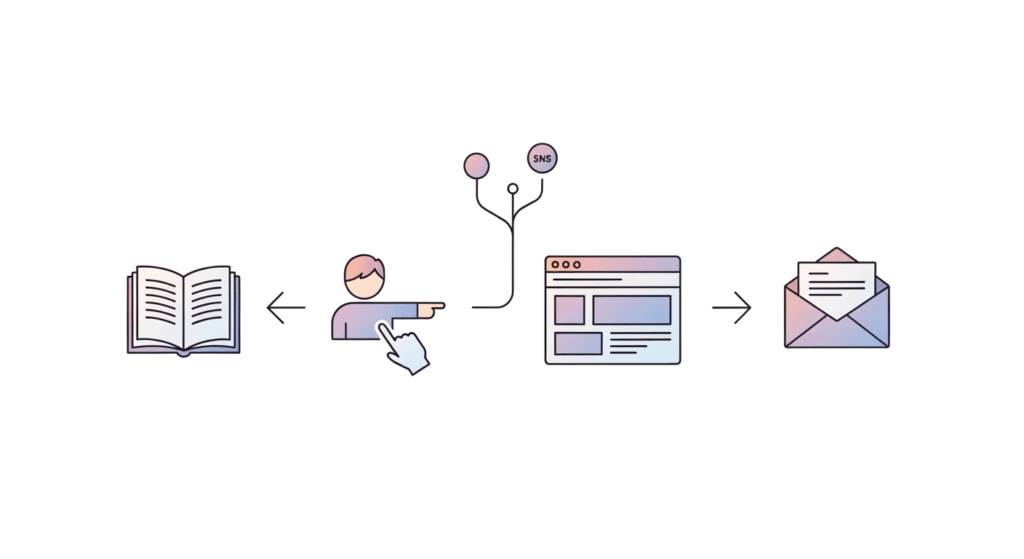

SNS単体は入口がやさしい分、脆い。アルゴリズムや流行の波で収益がぶれます。長く回すなら、SNSは枝にして、本丸を別に持つ。僕の推奨はつねに同じです。自前の旗艦サイト(ブログ/サイト)とメルマガ導線を先に整えること。

旗艦サイトは、検索で拾われ、過去の資産が積み上がる倉庫です。メルマガは名簿化→教育→販売の心臓部。ここに入門/実践/伴走の三段商品を載せ、SNSは集客の枝として回す。枝が伸びるほど、本丸の倉庫が豊かになり、メールが関係性の深さを担保します。こうすると広告費や外部変化に強く、10年回る収益の循環回路ができます。

7|AIは参謀。使うのではなく、工程に組み込んで「使いこなす」

差が出るのは、プロンプトの派手さではなく工程設計です。設計→実行→検証のどこで何を任せるかを決めると、速度も品質も跳ねます。たとえば新しいレクチャーパックを作るなら、設計段階で見込み客の“いまの壁”の仮説をAIで洗い出し、実行段階で手順の穴探しをさせ、検証段階で失敗事例からの改善案を抽出させる。全部を任せるのではなく、要所に入れるのがコツです。

三行プロンプト(コピペ用):

① 目的:○○を□□までに達成する最短プロセスを作りたい

② 現状:△△が未整備/××で詰まり中

③ 制約:今週合計2時間/予算5,000円/既存素材はこれ(箇条書き)

返ってきた案はチェックリスト化→実行。次のサイクルで改善指示までAIに投げると、実験速度がさらに上がります。

8|実装のロードマップ——2週間で「事業の骨」を立てる

最初の二日で旗艦サイトの骨組みを作り、プロフィール・提供価値・お問い合わせだけ載せて公開します。完璧は不要。三〜五日目はリード獲得の小さな特典(PDF 3〜5ページ)を作り、メルマガ登録と連動させる。六〜八日目でレクチャーパック(30分)を一本、台本とスライドまで作る。九〜十一日目はメール3通のステップ(歓迎/価値提供/軽いオファー)を整える。最後の数日でSNSの導線をリライトし、「本丸へ→登録→PDF→30分レクチャー」の動線を一本に束ねる。

この2週間で、たとえ売上がゼロでも、事業の骨格は立ち上がる。骨が立てば、あとは肉付けです。毎週、小さく出荷するだけで強くなる。

9|KPIの持ち方——数字は“自分を責めるため”ではなく“仮説を学ぶため”

最初は登録数とレクチャー視聴率。次に返信率と次回予約率。売上はもちろん追うけれど、序盤は関係性の深さを示すKPIが未来の売上を先に知らせてくれます。数字が悪い週は、自分を責めずに仮説を更新する。タイトルか、導線か、相手像か。数字は、あなたと顧客の会話のログです。

今日のまとめ(文章で短く)

等身大の自分を許可すると、力は自然に流れ出す。学びは守破離で回収し、半歩でも教える側へ回ると、時間は資産に変わる。SNSは枝、旗艦サイトとメルマガが本丸。AIは工程に組み込む参謀で、あなたの実験を前に進める。小さく出荷して履歴を増やし、数字で仮説を磨く。それが「長く回る事業」の基礎体力です。

P.S.

最近テスト中のSora2、かなり面白い。招待制のようで、希望者には招待コードをお渡しできそうです。興味があれば「Sora2希望」とひと言、返信ください。枠に上限があるので、お早めに。AIはやっぱり、やばい。